ESG経営とは?意味・メリット・SDGsとの違いをわかりやすく解説

「ESG経営」は、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の3つを大切にした経営スタイルのことです。

SDGsやCSRと並んでニュースや会社の説明会などでよく見かけますが、「結局、ESG経営って何?」「なぜ今の時代に必要なの?」と疑問に思っている方も多いでしょう。

かつては企業の利益や成長が一番大事と考える風潮もありましたが、今はそれだけでは社会に受け入れられません。

ESG経営は、将来にわたって会社や社会を持続させるために欠かせない、新しいスタンダードになりつつあります。

本記事では、ESG経営の基本、注目される理由、メリット、大企業・官公庁の事例、さらに未使用トナーやIT機器のリサイクルといった身近な実践方法までわかりやすく解説します。

SDGs・CSRとの違いや、ESG時代の業者選びのポイントも紹介しますので、総務・調達担当の方やESG推進担当の方は参考にしてください。

ESG経営とは?

ESG経営の「ESG」とは、環境・社会・ガバナンスという3つの観点のことです。

ここではESG経営の意味と基本について、初めての方にもわかりやすく解説します。

ESG経営の意味と基本

ESG経営とは、「環境を守る」「社会の課題に向き合う」「企業としてのルールやガバナンスを守る」という3つの視点をバランスよく取り入れる考え方です。

それぞれの内容は次の通りです。

- Environment(環境)

CO2削減、廃棄物削減、資源のリサイクル、省エネ設備の導入など、地球環境への負荷をできるだけ小さくする取り組み。 - Social(社会)

多様な人材の活用、働きやすい職場づくり、ハラスメント防止、地域社会との連携、安全・安心な商品やサービスの提供など、社会への責任を果たす取り組み。 - Governance(ガバナンス)

会社のルール整備、コンプライアンスの徹底、不正の防止、情報開示の透明性、社外取締役の活用など、公正で開かれた企業運営を行う仕組み。

この3つをバランス良く考えて、会社を運営していく取り組みが、今の時代に「良い企業」として評価される条件になっています。

単にスローガンを掲げるだけではなく、調達・生産・販売・廃棄といった日々の業務の中にESGの視点を組み込むことが、ESG経営の本質です。

なぜ今、ESG経営が注目されるのか

ESGが注目される理由は、日本だけでなく世界全体が大きな変化に直面しているためです。

世界規模で見ると、たとえば以下のような変化が起こっています。

- 地球温暖化や資源不足など、環境問題が世界的に深刻になっている

- 人権問題や格差、労働環境など、社会的な課題が表面化している

その結果、企業の姿勢やサステナビリティ経営が強く問われるようになり、

- 投資家が「ESGに取り組む企業」を選んで投資する流れ(ESG投資)が広がる

- 国や自治体がESG視点の調達・契約(グリーン購入、省エネ製品の優先など)を増やす

といった流れにつながっているのです。

つまり、ESGは“やったほうが良い活動”ではなく、「企業が社会の信頼を保ちながら成長し続けるために必要な取り組み」へと変わってきています。

大企業や官公庁だけでなく、中小企業にとっても、ESG経営は避けて通れないテーマになりつつあります。

ESG経営とSDGs・CSRの違い

「ESG」「SDGs」「CSR」はよく似た場面で使われますが、役割や視点が少しずつ違います。

それぞれの違いを整理しておきましょう。

- ESG

投資家や取引先が重視する“経営の基準”。企業の長期的な価値を判断するための視点。 - SDGs

国連が掲げた「2030年までに達成したい世界共通の目標」。貧困や環境、教育など、17のゴールで構成される。 - CSR

企業の自主的な社会貢献活動。寄付やボランティア、地域イベントへの協力などが代表例。

ESGは「企業の経営そのもの」に関わるため、SDGsやCSRよりもビジネスに直結します。

SDGsやCSRの活動を、ESGの観点から整理し直し、経営戦略と結びつけていくことが、これからの企業には求められています。

ESG経営がもたらすメリット

ESG経営に取り組むと、会社にはさまざまな良い影響があります。

ここでは、企業規模を問わず共通する代表的なメリットを紹介します。

【メリット1】企業価値向上とリスク回避

ESG経営は、企業価値の向上とリスク回避の両方につながります。

- 取引先や投資家からの信頼が高まり、長期的な取引・投資関係を築きやすくなる

- 情報管理や内部統制が強化され、不正・不祥事のリスクを減らせる

- 不意のトラブルが起きたときも、「日頃からESGに取り組む企業」として、社会からの評価が落ちにくくなる

結果として、株価のように「見えやすい価値」だけでなく、人材採用力や取引先からの信頼・ブランド力といった「見えにくい価値」も高めることができます。

【メリット2】サステナビリティと社会的評価

ESG経営は、企業のサステナビリティ(持続可能性)を高める取り組みでもあります。

- 環境・社会にやさしい会社として、高い社会的評価を得られる

- SDGsや国の方針と連動し、入札や調達で有利になるケースがある

- 若い世代の求職者から、「社会課題に向き合う企業」として選ばれやすくなる

「どこで働くか」「どこと取引するか」を選ぶ基準として、ESGの姿勢は年々重視されるようになっています。

【メリット3】コスト削減や新規ビジネス創出

ESGは「コストが増える取り組み」と思われがちですが、実はコスト削減や新規ビジネスにもつながります。

- 省エネ設備の導入やペーパーレス化による光熱費・印刷費の削減

- リサイクルや再利用による廃棄コストの削減

- ESGを意識した商品やサービスの開発が、新しいビジネスチャンスになる

- 不要トナーのリサイクルなど、資源循環によって在庫管理や倉庫コストの見直しが進む

「ムダを減らす」「価値を生かす」という視点でESGを捉えると、経営面でも大きなメリットがあることがわかります。

ESG経営の実践ポイント・事例

ESG経営は、理念だけではなく「実際の行動」が求められます。

ここでは、進め方と実例、そして日々の調達・廃棄業務でできる具体的な取り組みをまとめます。

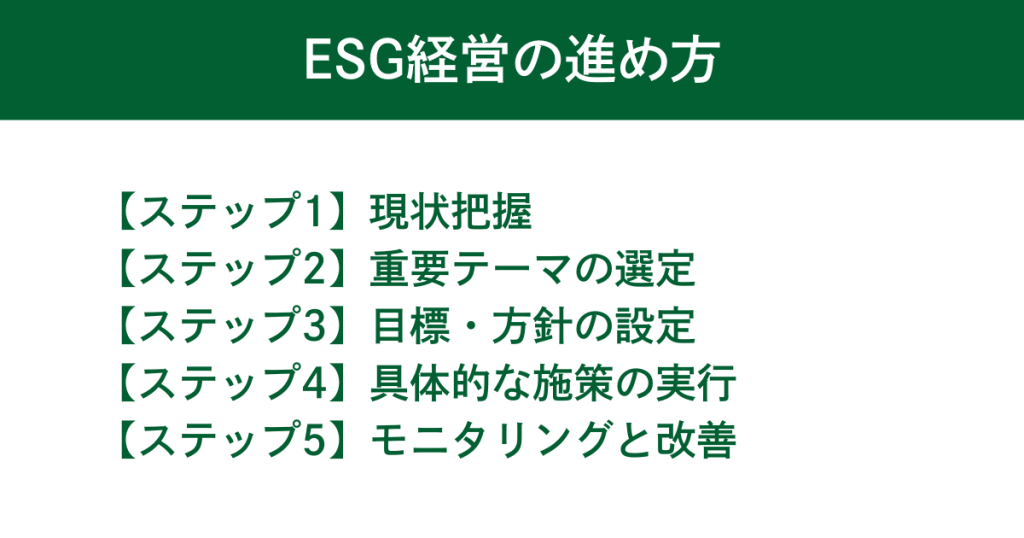

ESG経営の進め方(基本ステップ)

企業がESG経営を進める際は、次のような流れが一般的です。

- 現状把握

業務フロー、調達方法、廃棄プロセスなど、今の状態を整理する。 - 重要テーマの選定

自社にとって特に重要なESGテーマ(環境負荷、人権、コンプライアンスなど)を決める。 - 目標・方針の設定

「CO2を〇%削減」「廃棄物を〇%削減」「リサイクル率を〇%に」など、具体的な目標を決める。 - 具体的な施策の実行

環境配慮型の商材への切り替え、再生紙・再生トナーの活用、リサイクル業者の見直しなどを行う。 - モニタリングと改善

実績を定期的に確認し、うまくいっていない部分を改善する。

この流れの中で、総務・調達・経理部門は大きな役割を担います。

とくに「何を買うか」「どう捨てるか」という決定は、ESG経営の実践度を左右する重要なポイントです。

大企業・官公庁のESG実践事例

ESG経営は、すでに多くの大企業や官公庁で取り入れられています。

代表的な例としては、次のようなものがあります。

- 大手メーカーが工場でCO2削減やリサイクル活動を強化し、環境報告書で毎年公開している

- 官公庁が入札条件に「環境配慮型商品」「再生品の優先購入」を明記し、ESG調達を進めている

- 大企業が「グリーン購入法」に合わせた調達基準を整備し、協力企業にも環境情報の提出を求めている

こうした流れの中で、「ESGに取り組まない企業」は取引から外れてしまうリスクも高まっています。

そのため、サプライチェーン全体でのESG対応が重要になっています。

ESG経営の時代にマッチする取引先選びのコツ

ESG時代の調達・廃棄では、「価格」や「手間」の優先順位だけでは不十分です。

企業活動が環境負荷や社会的責任に直結する以上、調達・廃棄のプロセスそのものがESG評価の対象になります。

特に総務・経理部門は、日々の細かなオペレーションを見直すだけで、企業全体のESGレベルを底上げできます。

「安いから買う」「とりあえず捨てる」ではなく、環境・社会・ガバナンスへの影響を考えて選ぶ

調達や廃棄は、企業の環境負荷とコンプライアンスに直結します。

単価だけで判断すると、過剰在庫・不適正処理・無駄な廃棄が発生し、結果的にコスト増やリスク増につながります。

購入量・使用計画・廃棄手順を適正化し、「環境負荷の低減」「法令順守」「廃棄ロスの削減」を基準に意思決定することが、ESG時代のスタンダードです。

調達先・処理業者のESG姿勢も、選定基準のひとつにする

サプライヤーや廃棄物処理業者のESG姿勢は、そのまま自社のリスクにも跳ね返ります。

適正処理を行わない業者を使えば、自社のガバナンス評価まで傷つきかねません。

環境配慮型の調達基準、再資源化率、コンプライアンス体制などをチェックし、

トナー買取やOA機器のリサイクルなど、すぐに実行できるESG施策から始める

ESG導入は、大規模投資から始める必要はありません。

未使用トナーの買取やOA機器のリユースといった、小さな改善でもESGスコア向上に確実に寄与します。

廃棄コストの削減、倉庫スペースの最適化、環境負荷の低減も同時に実現でき、社内のESG意識の定着にも効果的です。

こうした観点を意識して商品やサービスを選ぶことで、取引先や社会からの信頼も高まり、「ESGに配慮した組織」として一歩リードできます。

トナーリサイクル等、調達や廃棄業務でできるESGの具体例

ESGの取り組みは、身近な業務からでも始められます。

特に総務・調達・情報システム部門が関わる「トナー」や「OA機器」の扱いは、わかりやすいESGテーマです。

たとえば、不要になったトナーやOA機器を適切に扱うことで、以下のようなESGの取り組みが考えられます。

- 未使用トナーやOA機器を適切にリサイクルすることで、廃棄物削減・資源活用につながる

- 在庫のまま眠っている純正トナーを買取に回すことで、廃棄ではなく「資源循環」が可能になる

- 廃棄管理の見える化やCO2排出削減の取り組みとして、ESGレポートや環境報告書にも記載しやすい

- 「環境配慮型サービスの利用」という実績が、社内評価や外部評価(認証・表彰など)に直結する

こうして考えると、プリンター入れ替えや部署統廃合などで発生する不要品をそのまま廃棄してしまうのは、非常にもったいないことですよね。

大掃除や在庫処分などのタイミングは、ESG経営を推進する絶好の機会。

ぜひ、できることから始めてみましょう。

エコソルは、トナー買取を通じてESG経営の実践をサポートします

ESG経営が当たり前になった今、不要品の処分方法を決める際にも、ESG視点が欠かせません。

特にトナーやOA機器のように、環境への影響が大きく、資産価値の高いものは、ESGの実践ポイントになりやすい領域です。

不要になったトナーの処分・リサイクルをご検討中の企業・官公庁の皆さまは、ぜひエコソルにご相談ください。

- プリンター買い替えで余った純正トナーをまとめて処分したい

- 倉庫に眠っているトナー在庫を、ESGの観点から見直したい

- 入札や内部監査に耐えられる、適切な処理方法を知りたい

といったご相談にも、専門スタッフがスピーディかつ丁寧に対応いたします。

ESG経営を一歩進める具体策として、「不要トナーを売却する」という選択肢を、ぜひご検討ください。

エコソルの買取査定サービス

賢くトナーを処分!

査定サービス

カンタン4ステップで完結

不要なトナーを高価買取します